『サイバー・エフェクト 子どもがネットに壊される』

「CSI:サイバー」シリーズにアイデアを提供し、プロデューサーにも名を連ねる心理学者メアリー・エイケンが、ネットが青少年に与えるさまざまな影響について解説する。

- 著者:メアリー・エイケン

- 翻訳:小林 啓倫

- 発行:2016-08-23

- ISBN:978-4-478-10196-4

The Cyber Effect: A Pioneering Cyberpsychologist Explains How Human Behavior Changes Online

- 著者:Mary Aiken

- 発行:2016-08-23 (Spiegel & Grau)

- ISBN:978-0812997859

「CSI:サイバー」にアイデアを提供し、プロデューサーとしてもクレジットされている心理学者メアリー・エイケンの著書。原作というわけではないが、CSIのエピソードの着想の基になった?と思う記述がいくつかあったので、目についたところを抜き出してみた。

第2章「子どもでも、ネットは大人扱いする」

2009年、ネットいじめが原因で自殺したサラ・リン・バトラーの話。CSI(本家)S11「レディ・ヘザーの治療室」(2011年4月放送)で自殺したマリア・ディオリオを思わせる。着想の元ネタになった可能性あり。(p.77)

小児性愛者による画像投稿。自分の顔を渦巻きのように加工して身元を隠していた。CSI(本家)最終章「終らない街ラスベガス」にも同じような渦巻き加工が登場した。(p.114)

CSI:サイバーS2「5つの大罪」で取り上げられた、SNSで削除対象となる5つの行為について説明があった。このエピソードを見た時「実際の基準なのだろうか」と少々疑問だったが現実のものであったことがわかる。(p.122-123)

「スレンダーマン」と呼ばれる化け物を扱っているWebサイトの話。もちろん実在のものではなくPhotoshopのコンテストに出品された架空の存在なのだが、ネットで有名になり、さまざまな「目撃情報」や「写真」が作られ、それらを集積するWebサイトが作られたというお話。CSI:サイバーS2「赤い魔女の伝説」の元ネタだろう。(p.133-135)

第4章「ネットは依存するように作られる」

2011年に英国で21歳の男性が肺血栓症で死亡。長時間座ってゲームをし続けたことが原因だった。この話もCSIのどこかで見たぞ~と思ったが思い出せない。エピガイを検索してようやく見つけたのが、CSI:マイアミS4「名前のない奴ら」だった。だがこれは2005年の放送なので元ネタではない。2011年のこのケースより何年も前から同様の事案は起きていたのだろう。(p.270)

以上、ドラマと関連しそうな所を列記してみた。

また、第3章(p.212-213)に印象的な記述があったので引用しておく。チャットルームで衝動的にトップレスの画像を公開したために、悪質ないやがらせや脅迫の標的になったアマンダという少女の話。彼女は精神を病み、自らのうつ病や自傷行為について語る動画を公開した後、自ら命を絶っていた。

アマンダの悲劇に関する話を終わりにする前に、1つ重要な点を指摘しておきたい。彼女のビデオは1900万回再生され、依然としてオンライン上で公開されている。それでは、何らかの原因で死亡した、あるいは自殺したティーンエージャーの「記念碑」となるページを、フェイスブック上に開設する行為は正しいのだろうか?

そうしたサイトが、家族や友人たちがそこを訪れてメッセージなどを投稿し、悲しみを表明して、亡くなった大切な人を忘れずにいるための場所であることは理解している。そしてたしかに、彼らは慰めを得ることができるだろう。しかし私は大きな疑念を抱いている。

こうした記念碑的行為は非常に強力なものであり、亡くなったティーンエージャーに名声が与えられたかのように見えてしまう場合がある。それがより多くの自傷行為や、自殺を招いてしまうかもしれないのだ。死ぬことで注目が得られたり、さらには復讐を遂げられたりするのだと考えるティーンエージャーもいる。インターネットはそうした切実な願いを、見世物にしてしまう力を持っている。記念碑型のサイトが持つ建設性と影響力を再評価して、それを取り除くことも選択肢に入れなければならない。

現実世界であろうと、サイバー空間であろうと、自殺にプラスの側面などないのだ。

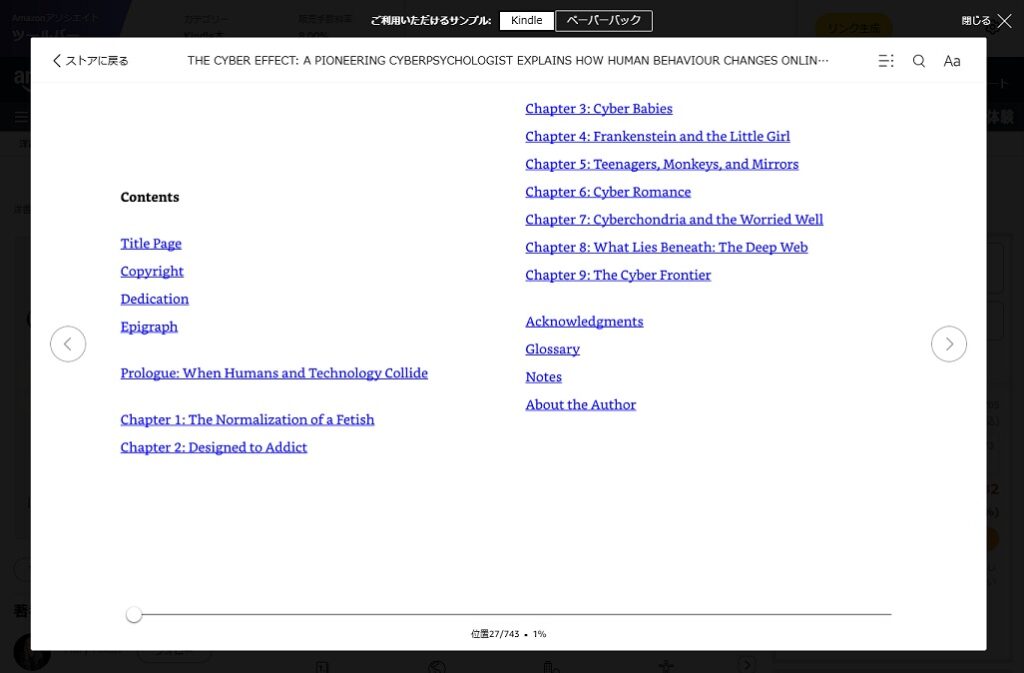

さて、この訳書は350ページくらいで、そこそこボリュームがあるのだが、これでも抄訳。全訳すると約600ページと予想される大著なので、若年層(乳幼児からティーンエージャーまで)をめぐる問題に絞って翻訳して再構成したものとのこと。

参考までに、原著(読んでない)の目次部分をスクショしてみた。

版元であるダイヤモンド社のサイト「ダイヤモンド・オンライン」には本書の特設ページが作られており、著者エイケン博士へのインタビューや内容の抜粋などが掲載されている(上に引用した所もあった)。

また、本書の原注と関連用語集も同社サイトに掲載されている(紙の本には入っていない!)。原注はともかく、用語集は紙版に載せて欲しかったな……。

- https://www.diamond.co.jp/go/pb/cyber_effect/notes.pdf (原注)

- https://www.diamond.co.jp/go/pb/cyber_effect/glossary.pdf (用語集)

原著の発行は2016年8月。「CSI:サイバー」のどこかで書いたが、この年は英国のBrexitや米国の大統領選挙(トランプが初勝利)など、ネットが人々の心や言動、さらに社会に与える影響力がさまざまな面で可視化されたと思う。本書の内容は現在も十分に通用すると思うが、3年後にコロナ禍を経て大きく変わった(というか加速された)部分も少なくない。

その間の時代の変化、また日本での状況などについては、放送大学の「情報セキュリティ概論」(2022年)の第11回「インターネットでのトラブル」、第12回「情報倫理教育と子どもたち」などで取り上げられているので、ご参考まで。

- 情報セキュリティ概論 (放送大学教材 6774) – 山田恒夫、辰己丈夫 著

2025-07-10